令和4年8月3日から4日かけて記録的な豪雨があり、これによって東北・北陸・北海道で大きな被害がありました。特に新潟県北部、福島県北西部、山形県南部で雨量が多く、福島県喜多方市で198mm、山形県米沢市で239mm、同県小国町で287mm、同県飯豊町高峰で292mm、新潟県関川村下関で380mm(4日に記録)と、いずれも観測史上最大の降水量となりました。

「近年は雨の降り方が変わった」とよく言われますが、過去にも同様の災害はあったのでしょうか?ふと疑問に思い調べてみたところ、今年の豪雨と同様の地域で、同等以上の大きな豪雨災害があったことが分かりました。

今から55年前の1967年8月26日から29日にかけて発生した「羽越豪雨」(あるいは羽越水害、8.28水害)です。

その気象状況や被害内容等に関して、地域別に紹介します。

(1)最上川上流域

| ①羽越豪雨の概要 〇発生日 昭和42年8月28日早朝~29日未明 〇気象状況 梅雨末期に新たに発生した前線が日本海西部に停滞していた低気圧を刺激 〇総雨量 ・飯豊、朝日の山岳地帯・・・300~600mm ・西置賜地方・・・200~300mm ※山形県西置賜郡小国町の観測所で532mmを記録 〇被害 ・死者8名、負傷者137名 ・全壊流出家屋192戸 ・床上浸水4,120戸 ・床下浸水10,149戸 ・農地などの浸水14,147ha ・被害額226億円(平成28年換算597億円) |

写真1:当時の被災状況 |

②気象状況

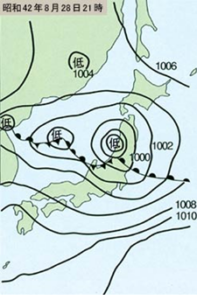

| 天気図(図1)を見ると、東北地方南西付近の日本海沿岸部、日本海中央部、朝鮮半島北東部のそれぞれに低気圧があり、それらが前線で東西連結されたような様相を呈しています。 一般的に大気は西から東へ流れていきますから、このような気圧・前線配置では、同一地域で切れ目なく雨が降り続くであろうと考えられます。たとえ天気図に詳しくはなくとも、滅多に見ないような配置ですから、特異な気象条件だったであろうと想像できるでしょう。

|

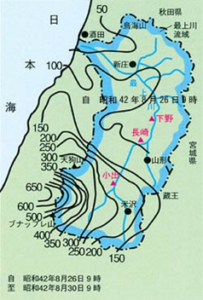

図1:当時の天気図(左)、最上川流域等雨量線図出典:国土交通省山形河川国道事務所「羽越水害アーカイブ~忘れない水害への備え~」より) 図1:当時の天気図(左)、最上川流域等雨量線図出典:国土交通省山形河川国道事務所「羽越水害アーカイブ~忘れない水害への備え~」より) |

③最上川の河川水位上昇傾向

最上川流域(図2の水色で囲まれた区域)では、上流域の南西部で特に雨量が多かったことが分かります(図2)。

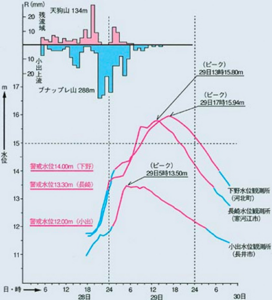

降雨は28日の朝6時頃から始まりますが(図3左上グラフ)、特に雨量が多かった時間帯は28日20時から29日1時ころまでの約5時間です。この時間帯の開始から約5時間後に長井市小出水位観測所にて警戒水位(現在の氾濫注意水位)12mを超え、約24時間もの間、その水位を下回ることはありませんでした。

河川水位のピーク(長井市小出)は29日5時に記録され、約30km下流の寒河江市長崎におけるピーク観測時間は13時です。寒河江市の雨量は100mm以下ですので、当時の住民の体感では、洪水の危険を感じていなかった可能性も考えられます。

図2:最上川流域等雨量線図 |

図3:昭和42年8月28日〜29日の最上川流域洪水波形 |

④過去の実績から今後へ活かす

上述のように、特に強い雨が降り始めてから約5時間後に、河川の増水は危険域に達します。雨が強くなってからでは避難の困難さは増しますので、5時間という時間は決して余裕のある時間ではないでしょう。ましてや深夜から朝方にかけての暗い時間帯であればなおさらです。

現在は当時に比較して、かなり早い段階で「命に係わるような豪雨」について予報されますので、降雨量が小さい段階で安全に早めに避難することは可能です。

また大河川の場合は、自分が住む地域の雨量が少ない場合でも、上流域の数時間後に洪水の危険があります。したがって大河川の中~下流域に住む人々は、上流域の豪雨にも常に警戒する必要があることが分かります。特に都道府県を跨いで流れている河川の場合は、日頃から県外の上流域の気象情報の収集を意識することをお勧めします。

このように過去の災害の具体的なデータを検証することで、いざという時に自分の身に迫っている危険をより具体的に感じることができます。だからこそ、「過去の災害を振り返る」ことは非常に重要だとお分かりいただければ幸いです。